Rendicontare la sostenibilità: un’opportunità di strategia, non un obbligo normativo

Le nuove direttive europee che riguardano la sostenibilità stanno portando a riservare sempre maggior spazio ai processi da attivare all’interno di un’organizzazione e che prevedono l’utilizzo di strumenti valutativi e rendicontativi, che devono essere integrati in un’impresa all’interno di una precisa strategia di sostenibilità.

Il nostro contesto economico, sociale, ambientale, culturale fa pensare che la direzione e la trasformazione verso un modello d’impresa sostenibile non sia più, fortunatamente, rimandabile e che la rotta verso tale cambiamento non si possa – e debba – invertire.

In tal senso, un’impresa può dire di essere sostenibile senza un’opportuna rendicontazione e valutazione? I temi sono necessariamente interconnessi, senza alcun dubbio. Tuttavia, è legittimo domandarsi in che modo sia necessario e possibile agire, per evitare che il “rendicontare” diventi un fine arido senza sostanza in risposta unicamente alle trasformazioni normative che stanno avvenendo o agli obblighi già presenti. Occorre, invece, che gli strumenti rendicontativi e valutativi siano i mezzi attraverso cui, in una circolarità continua e costante di processo, dare fermento a cambiamenti utili al fine di migliorare, di volta in volta, la propria pianificazione strategica.

C’è poi un aspetto profondamente culturale, di cui ancora non tutte le imprese sono consapevoli: attraverso un processo di monitoraggio, rendicontazione e valutazione un’organizzazione ha la possibilità di testimoniare un cambio di paradigma economico.

Lo dimostrano le Società Benefit, tenute annualmente a redigere la Relazione d’impatto, per cui l’essere benefit si concretizza in una maggiore responsabilità, intesa come capacità di rispondere nei confronti della società e della propria comunità di riferimento dei propri impatti, siano essi sociali, economici e ambientali.

Una responsabilità che “muove” tutto il sistema impresa verso l’interno e verso l’esterno e che consente di prendere maggior consapevolezza delle relazioni di valore e degli attori che contribuiscono a co-costruire tale valore.

Per questo il consiglio che diamo, come Askesis, alle aziende clienti è chiaro: valutare, dare valore ai propri impatti, siano essi positivi o negativi, è parte di un processo più ampio – comunicativo, reputazionale e strategico – in grado di rendere l’organizzazione un organismo sempre più “vivo” perché in movimento, verso un miglioramento continuo.

In questa continua evoluzione, Askesis accompagna le imprese a porre attenzione a quanto le normative chiedono: la conoscenza e la formazione costituiscono il primo step per “essere al passo” e promuovere un cambiamento integrando un processo innovativo all’interno dell’organizzazione, per renderla via via protagonista e non un soggetto passivo.

A livello normativo, in particolare, facciamo riferimento alla Legge sulle Società Benefit (L 208 del 2015) e alle principali direttive europee, non ultima la CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – la nuova direttiva europea sul reporting di sostenibilità che ha introdotto i nuovi standard europei di rendicontazione: ESRS – European Sustainability Reporting Standards.

Occorre inoltre avere chiaro l’obiettivo del processo di rendicontazione e valutazione: parliamo di come questo si inserisca nel contesto, nella strategia e nella pianificazione strategica di un’organizzazione. Oltre all’obbligo normativo, se presente, cosa mi spinge come azienda a intraprendere un processo di reporting?

Un processo o soluzioni standard non sono mai adeguati, occorre un approccio “su misura”. Diffidare da chi sostiene il contrario.

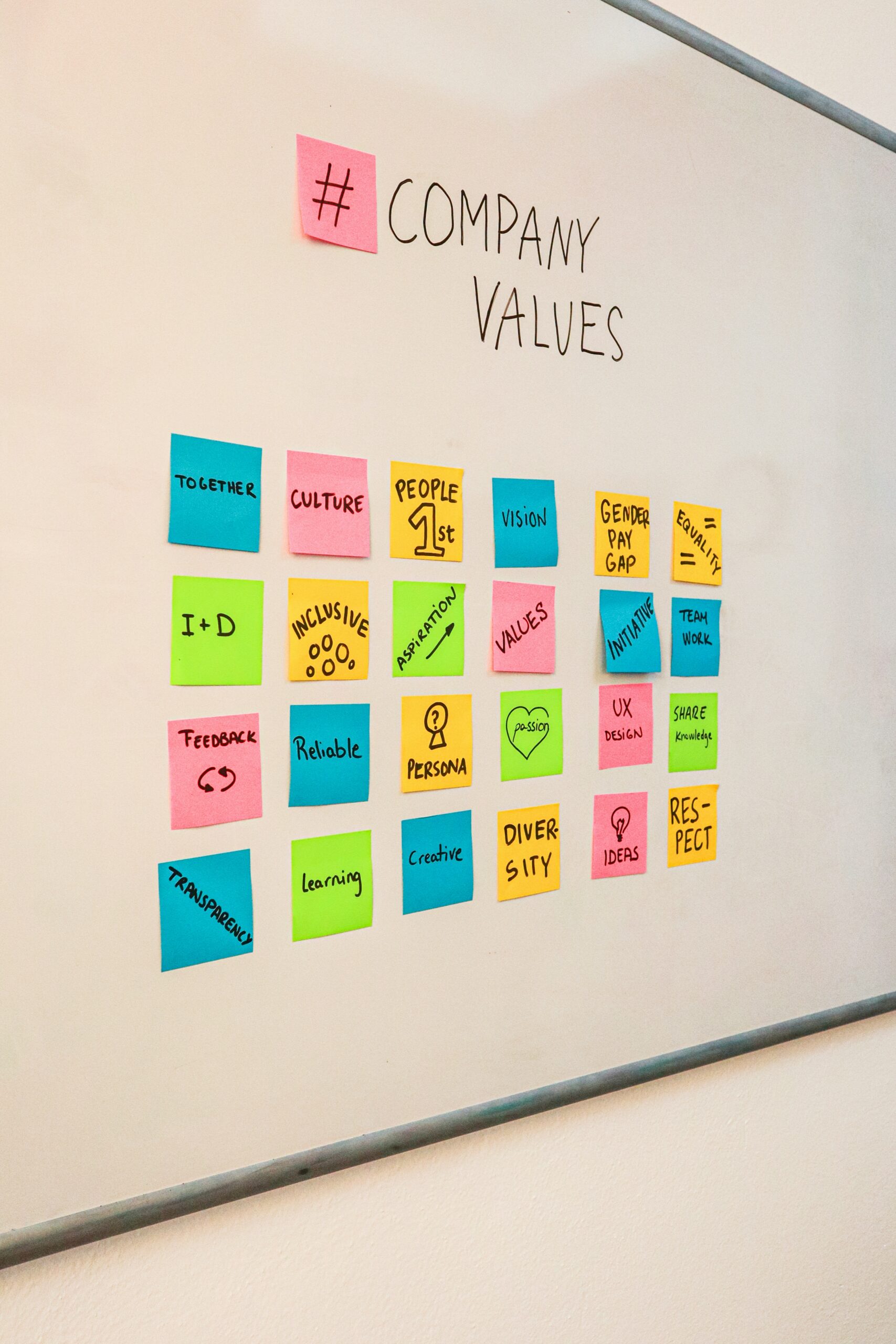

Da qui l’importanza di definire tempistiche chiare, scegliere gli standard esterni di valutazione e creare (se non presente) o coinvolgere un team di lavoro che abbia specifiche responsabilità in base alle competenze. Un lavoro di gruppo consente di agire in maniera coordinata e affrontare, step by step, le varie attività pianificate.

Oltre al coinvolgimento di una squadra interna, è opportuno coinvolgere gli stakeholder dell’azienda, non solo per le finalità specifiche all’interno del processo di reporting (come previsto, ad esempio, dagli Standard GRI) ma soprattutto per mantenere vivo e generativo un dialogo con i propri portatori di interesse, costruendo così profondi legami di fiducia e scambio.

Non è questa l’impresa sostenibile di cui può parlare un processo di reporting? Un sistema aperto, orientato al “bene comune” in cui tutti gli stakeholder, siano essi collaboratori, clienti, fornitori, la comunità locale, l’ambiente interagiscono tra loro per creare valore, un valore che si può e si deve rendicontare e raccontare.

Benedetta Iofrida

Hai bisogno di capire meglio? Vuoi approfondire la possibilità di un percorso di rendicontazione e valutazione per la tua azienda? Scrivici a info@askesis.eu